Créativité et folie vont souvent de paire, nous répètent le cinéma, la littérature, les stéréotypes. En réalité, pas du tout. La créativité n’est pas l’apanage des « esprits dérangés », ni des surdoués ou autres « précoces » d’ailleurs. Elle n’est pas innée, pas même en ligne droite : faux-départs et culs-de-sac sont nombreux. Elle n’est pas immuable. Ni foudroyante. L’ « éclair de génie » est une image incomplète : c’est oublier le complexe ballet de particules qui remue d’abord un esprit plein de nuages. La créativité n’est pas affaire de millisecondes, mais de semaines, de mois, de décennies. La preuve par quatre, à travers des portraits de créateurs à l’imagination libre, colorée, féconde, hors normes. Et toujours fermement ancrée dans le réel.

Faire chanter le ketchup

Jay Silver coulait des jours tranquilles parmi les boules disco expérimentales et les boîtes à pizza vides lorsque sa future femme l’a rencontré. C’était avant le piano-banane, mais bien après l’enrouleur de spaghettis automatique, sa première invention, que ses petites mains de garçon de sept ans avaient bricolé avec une fourchette et une perceuse. Depuis, le couple américain s’est installé avec les enfants à Cocoa Beach, en Floride, et Jay Silver possède un labo, un vrai : une pièce claire aux murs arc-en-ciel, roses, orange et indigo en même temps, plutôt jolie. Et toujours aussi désordonnée.

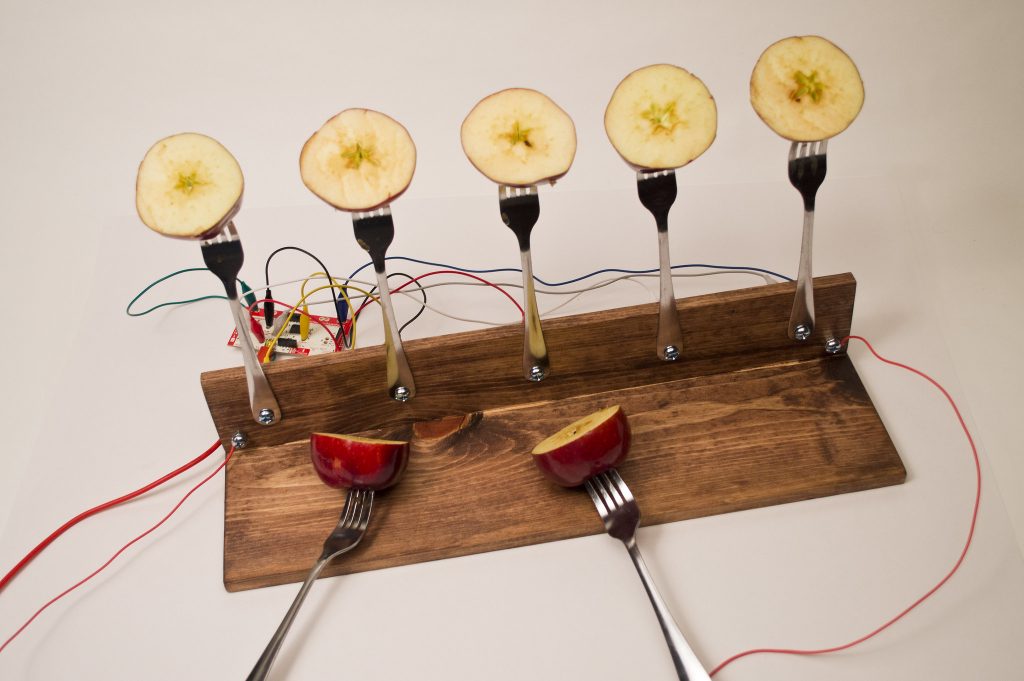

Partir dans tous les sens, c’est sa rigueur à lui. En plus de détourner des boules à facettes, il fait parfois chanter du ketchup, du bout d’un pinceau piqué de circuits électriques. Il parvient aussi à contrôler Word avec un alphabet de pâtes. C’est sa dernière grande trouvaille : connecter n’importe quel dispositif numérique à un objet physique, et créer ainsi un pont entre l’interface virtuelle et le monde, le vrai. En quoi consiste ce « ruban adhésif digital » ? Quelques câbles, reliés à un circuit imprimé avec port USB, pour faire simple. La conductivité, phénomène physique naturel, fait le reste : en touchant l’objet physique, notre corps envoie des impulsions électriques à l’objet digital, qui réagit comme s’il recevait des ordres d’un clavier ou d’une souris. On peut alors ouvrir un logiciel de composition musicale et, véridique, rejouer Massive Attack avec des aubergines.

L’idée du ruban adhésif digital a germé quelque part en Inde, alors que Jay Silver soudait les touches d’un piano numérique pour une école. Une voisine avait apporté quelques bols fumants de nourriture à cet Occidental dégarni. En mangeant, des gouttelettes sont tombées sur les parties métalliques du piano. Drôle de bruit, pense-t-il. Sorti de Georgia Tech university avec un bachelier en ingénierie électrique, puis de Cambridge (un master) et MIT Media Lab (encore un, plus un PhD), Jay Silver n’avait à ce moment-là jamais monté un circuit électronique de ses dix doigts. Mais il fait le lien avec la théorie. Avec son collègue Éric Rosenbaum, les années suivantes, ils testent, bidouillent, développent. En 2012, leur ruban adhésif un peu particulier, baptisé Makey Makey, est opérationnel. Une campagne de crowdfunding explosive laisse présager leur succès : sur 25 000 dollars espérés, le duo en récoltera 586 106.

« Je suis un phénoménologue », explique très simplement Jay Silver derrière ses lunettes turquoise, comme s’il disait « boulanger » ou « comptable ». « C’est-à-dire que j’étudie les points de vue, la façon dont les gens les créent, et comment, dans mon cas, je peux pousser les autres à créer leur propre point de vue au lieu de se comporter conformément à ce qu’ils ont l’habitude de voir. » D’où le slogan du Makey Makey, « The world is a construction kit » : tout un chacun peut, et doit, construire « son » monde.

En 2015, l’invention s’invite dans la culture populaire et fait une brève apparition dans un épisode des Simpsons. « Je pense qu’on est célèbre maintenant ! », blaguait-on sur le blog de l’équipe. « Honnêtement, je ne suis pas plus inventif qu’un autre, confie Jay Silver. Je le pense vraiment. Mais je n’ai pas peur d’essayer. Tout le monde a cette intuition de “Wow, c’est une bonne idée, ça !”. Le problème est que rares sont ceux qui prennent le temps de regarder en face ce bazar un peu fou. »

Pour étudier la cime des arbres, mieux vaut dormir dessus

Imaginez un grand filet, comme une moustiquaire, déroulé sur des centaines de mètres carrés de forêt tropicale. Pas dans les arbres : sur les arbres. En 1986, la biodiversité des canopées restait difficile d’accès. Un botaniste (Francis Hallé), un aéronaute (Dany Cleyet-Marrel) et un architecte (Gilles Ebersolt) inventent alors une structure souple qui permettrait d’étudier ces écosystèmes non plus du sol, mais par le haut. Avec, dessus, des scientifiques qui se baladent, travaillent, mangent et dorment.

Maurice Leponce fait partie de ces savants perchés. Entomologiste de métier, agronome de formation, aventurier de nature, il reçoit un jour un mail : une expédition au Panama, l’équipe du Radeau des cimes, ça le tente ? Il n’hésite pas, laisse momentanément son bureau de l’Institut royal des Sciences naturelles en Belgique et s’envole sur les cimes panaméennes, puis vanuataises, mozambicaines et surtout papous, où il pilotera une autre machine des canopées, la Bulle des cimes, un ballon d’hélium cette fois, qui glisse à la force du bras le long d’un fil d’Ariane déroulé sur l’océan vert « Totalement irréel », sourit le biologiste.

Les expéditions radeau et bulle sont petit à petit devenues une véritable carte de visite pour lui, face aux mécènes comme aux médias. Mais ça, c’est plutôt valable ici, dans le monde francophone ; côté américain ou britannique, ces expéditions sont aujourd’hui toujours difficiles à mettre en place.

« Raisons de sécurité, regrette Maurice Leponce. Ce sont des prototypes, ça paraît un peu inconscient. Ceux qui ont eu le plus de mal à nous comprendre, c’étaient des Australiens en quête de pétrole. Ils effectuaient des explosions et rentraient en hélicoptère boire leurs bières fraîches… Ils nous disaient : “Vous cherchez des termites et on vous paye pour ça ?” » Ce jour-là, Maurice Leponce a soigneusement évité de leur préciser qu’en temps normal, il a le vertige.

L’homme qui explorait l’espace-temps

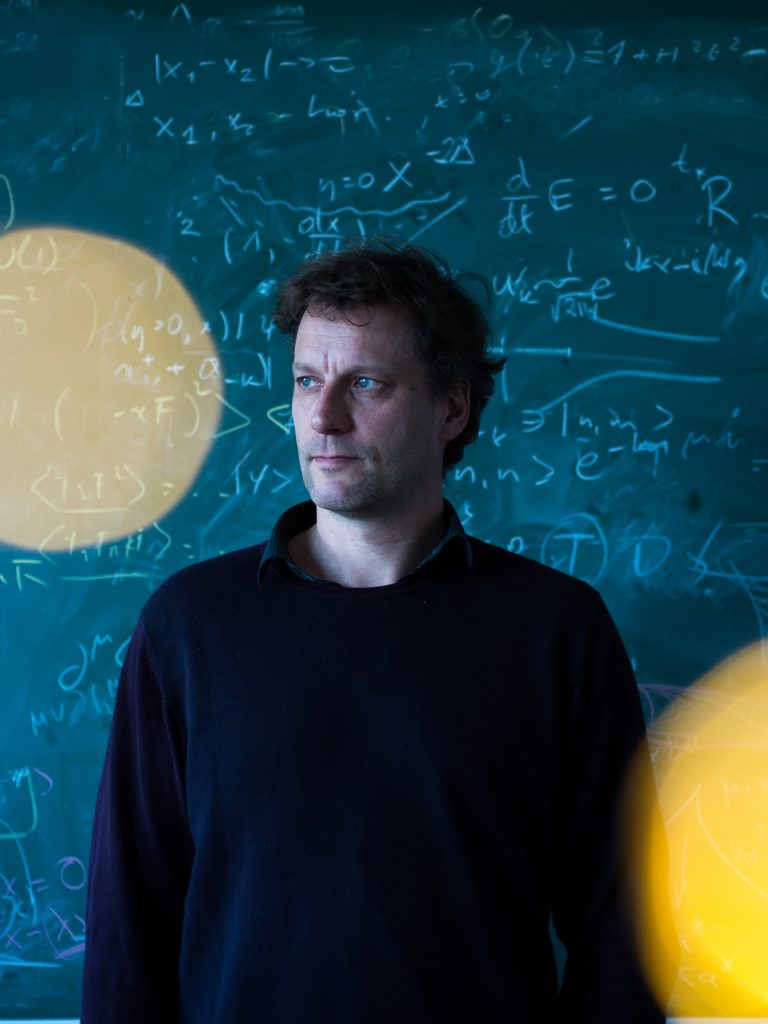

Dans la vie, il y a trois catégories de personnes : celles qui savent compter, et celles qui ne savent pas. Thomas Hertog n’a pas trop de soucis de ce côté, ni de celui de l’arithmétique, de la géométrie différentielle, de la théorie de la relativité ou de la cosmologie quantique, son domaine de recherche. Le quotidien du physicien ? Tenter d’expliquer les origines de l’univers à partir d’indices présents dans notre univers actuel, et ce grâce aux outils de la physique quantique, complètement contre-intuitifs pour le néophyte. Tout ça dans un bureau sans prétention, lové dans un bâtiment gris de la Katholieke Universiteit Leuven.

Le Flamand est professeur, avant tout chercheur, et il a du travail à finir, alors il s’assoit devant un monstrueux tableau saturé d’obscurs symboles et plante ses yeux de glace dans les vôtres, s’impatiente, parle modèles théoriques, anticipe les questions, saute du français à l’anglais, emballe le tout de « Ja ! » rebondis et d’un humour délicieusement british. Il revient d’ailleurs tout juste de l’université de Cambridge. Depuis son master outre-Manche, fin des années 1990, il ne l’a jamais vraiment quittée.

Il devait avoir 22 ou 23 ans et la cosmologie le fascinait. « C’est une sorte de méthode pour élucider des questions presque philosophiques, mais d’une manière scientifique et moderne », souffle-t-il, toujours ému. D’où venons-nous ? Où allons-nous ? Rapidement, un professeur lui suggère de rencontrer Stephen Hawking. Il a deux possibilités : soit il frappe à sa porte, soit il fait en sorte de boucler son diplôme avec les meilleurs points en espérant que l’un des physiciens les plus brillants de sa génération vienne le cueillir lui-même. Il choisit l’option « la plus facile », la deuxième. Bingo : Stephen Hawking le contacte. Thomas Hertog trouve alors un mentor, ils deviendront proches collaborateurs. « Il a développé une manière de faire de la science très conceptuelle, très unique. C’était ça que je cherchais. »

Lorsque le cosmologue voyage dans le temps sous sa caboche ébouriffée, il finit toujours par s’énerver. « Tu dois travailler jusqu’au point où le problème ne quitte plus ton esprit. Tu te réveilles avec, tu t’endors avec. Tu deviens très agacé. Ensuite seulement, tu progresses. » Le physicien se fait-il ermite pour autant ? Oui, mais plutôt non. Une certaine introspection est vitale, c’est évident. Mais confronter ses idées, les aérer, les abîmer sur les autres, est tout aussi déterminant. « C’est une illusion de croire que les scientifiques travaillent isolés dans leurs modèles », observe-t-il.

Il évoque Georges Lemaître, prêtre-astronome du 20ème siècle, note qu’il a probablement conceptualisé le Big Bang grâce à son background chrétien, puisque habitué à interroger la genèse du monde, là où Albert Einstein, les deux pieds fermement plantés dans la science, n’y pensait pas, ou en tout cas différemment. « Pourquoi la science a-t-elle prospéré à la Renaissance ? » lance Thomas Hertog, des braises dans l’iris. « Je ne crois pas que ce soit un accident. »

« Être un professeur Tournesol, c’est hyper exaltant »

Vincent Callebaut le dit sans rougir : il est une sorte de professeur Tournesol. Pour le prouver, l’architecte égrène ses projets, tous plus inédits les uns que les autres : pour Haïti, il conçoit des logements parasismiques avec potagers privatifs. Pour les réfugiés climatiques, il imagine des îlots auto-suffisants éparpillés sur les mers, poétiquement nommés « Lilypad », « nénuphar » en français. Et il doit être le seul sur Terre à concevoir des oceanscrapers, des gratte-ciel sous-marins largement inspirés des méduses, dont les structures tentaculaires peuvent alimenter vingt-mille résidents, dits « aquanautes », en énergie renouvelable. Son obsession ? Transposer la nature en architecture : ses modèles à lui sont des amas de galets, des ailes de libellule, les spirales d’un tournesol.

« Je suis passé pour un savant fou », se rappelle le Belge, venu en France pour ses études. Pendant des années, ses idées étaient snobées. « Tu ne vas jamais y arriver avec tes Lilypad et tes Dragonfly, ça ne va pas du tout », s’émouvaient ses anciens copains de l’Institut Victor Horta. Il fallait être « pragmatique », composer — au moins de temps en temps, question de survie — une architecture low cost, de « boîte à chaussures », comme il l’appelle. « C’est la crise », lui répétait-on. Dans son minuscule appartement coincé près des Buttes-Chaumont à Paris, Vincent Callebaut s’obstinait. « À l’époque, je travaillais dans des grandes agences, se souvient le quadragénaire. Je rentrais chez moi le soir et je dessinais de 20 heures à 2 heures du matin, sur un coin de ma table de cuisine, à côté des casseroles de spaghettis. » Reste qu’à 33 ans, il n’avait toujours pas décroché de contrat en son nom. Il devait bien s’associer avec le célèbre architecte Claude Vasconi, mais le ponte décède une semaine plus tard, le reste du cabinet ne veut soudain plus de lui. Durant cette période, le doute s’invite de plus en plus souvent dans ses nuits.

Dehors, la place de la Bastille frissonne sous le soleil d’hiver, gargouille de citadins pressés. Sept ans plus tard, le Belge n’a pas quitté la France. Il fait glisser une large impression sur son bureau : « Vingt cinq mille arbres et arbustes, des cheminées à vent, une ferme éolienne », s’enthousiasme-t-il, tout ça sur un building torsadé comme de l’ADN. Un projet de 2010, dévoilé à Taipei, Taïwan, devant un jury et des concurrents qui avaient deux fois son âge. « J’étais l’outsider. J’étais sûr de perdre. » Alors, sur ses ébauches, Vincent Callebaut s’est fait plaisir. Et donc remarquer.

L’ONU, le Parlement européen, la NASA l’écoutent depuis défaire les poncifs et refaire le monde. « Finalement, être un professeur Tournesol, c’est hyper exaltant », confie-t-il en souriant. Les jeunes lui envoient des CV avec « Archibiotect » imprimé dessus, un surnom hérité des journalistes. Ça lui plait bien, lui qui passe son temps à se « déformater » du facile et de l’évident. Le néologisme est une belle médaille. Il en a une autre : à plusieurs milliers de kilomètres du brouhaha froid de Paris, dans une métropole taïwanaise, sa tour torsadée s’étire désormais doucement vers les nuages.

Crédit photo couverture : Maurice Leponce par Chloe Glad